mgac bts nrc 2

DownloadTélécharger

Actions

Vote :

ScreenshotAperçu

Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator Lua TI-Nspire

Auteur Author: krozoo

Type : Classeur 3.0.1

Page(s) : 28

Taille Size: 2.28 Mo MB

Mis en ligne Uploaded: 04/05/2015 - 14:13:39

Uploadeur Uploader: krozoo (Profil)

Téléchargements Downloads: 131

Visibilité Visibility: Archive publique

Shortlink : https://tipla.net/a209383

Type : Classeur 3.0.1

Page(s) : 28

Taille Size: 2.28 Mo MB

Mis en ligne Uploaded: 04/05/2015 - 14:13:39

Uploadeur Uploader: krozoo (Profil)

Téléchargements Downloads: 131

Visibilité Visibility: Archive publique

Shortlink : https://tipla.net/a209383

Description

Management de l’équipe commerciale

1) Le management de l’organisation

Management stratégique : concerne les décisions prise à long

terme

Management opérationnel : concerne les décisions de gestion cou-

rantes

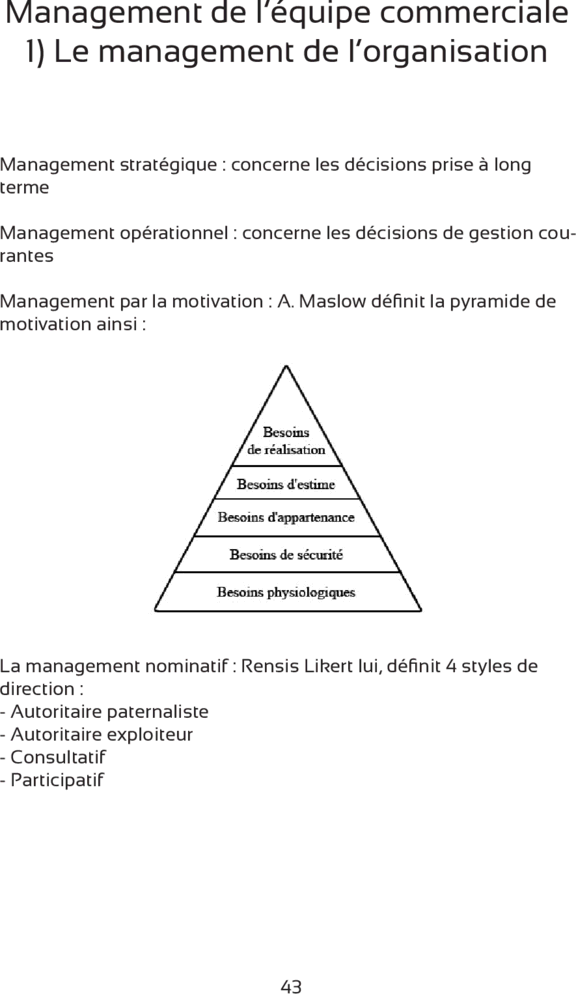

Management par la motivation : A. Maslow définit la pyramide de

motivation ainsi :

La management nominatif : Rensis Likert lui, définit 4 styles de

direction :

- Autoritaire paternaliste

- Autoritaire exploiteur

- Consultatif

- Participatif

43

Management de l’équipe commerciale

2) La distribution

Les 3 canaux de distribution existants :

Distribution intensive : cherche à s’implanter dans un maximum de

point de vente pour distribuer le plus possible de produit

Distribution exclusive : limitation du nombre de point de vente dans

une zone. Cela permet au distributeur de ne pas avoir de concur-

rence dans une zone géographique

Distribution sélective : sélection des points de vente afin de garan-

tir la qualité et l’image de marque du produit

44

Management de l’équipe commerciale

3) Les structures commerciales

Structure par produit :

Structure par zone géographique :

Structure par client :

Structure par réseau :

Structure par projet :

45

Management de l’équipe commerciale

4) Les statuts des commerciaux

Un commercial peut-être :

- Salarié

- VRP (voyageur représentant placier) exclusif ou multicartes

- Agent commercial

- Vendeur à domicile indépendant

46

Management de l’équipe commerciale

5) La taille de l’équipe commerciale

Afin de déterminer la taille optimale de force de vente, il faut faire

ces étapes :

- Calcul du nombre de visite à réaliser par an

- Calcul du nombre de visite réalisable par un vendeur par an

- Calcul de la force de vente optimale

Calcul de la force de vente optimale :

47

Management de l’équipe commerciale

6) Le recrutement

Il y a deux étapes pour établir un recrutement :

- Définition du profil de poste (missions, qualification, expérience)

- Recherche du profil du candidat le plus adapté

Recrutement externe : recherche du candidat auprès des collabo-

rateurs

Recrutement interne :

- Annonces (papiers ou télévisé)

- Cooptation (parrainage)

- Démarchage d’étudiant en fin de formation

- Candidatures spontanées

Lorsque vous devez choisir un candidat en fonction de son CV,

faite un scoring :

48

Management de l’équipe commerciale

7) La rémunération

Avantages de la rémunération fixe pour l’entreprise :

- Prévision des dépenses

- Possiblité de confier d’autres tâches que la vente

Avantages de la rémunération fixe pour le commercial :

- Garantie de salaire

- Prévision de la rémunération

Inconvénients :

- Manque de motivation

- Les vendeurs les plus productifs régressent

Rémunération variable :

- Commission

- Prime

Avantages du variable :

- Motive les commerciaux

- Incite la hausse du CA ou/et des marges

49

Management de l’équipe commerciale

8) Les objectifs commerciaux

Éléments d’objectifs quantitatifs :

- Chiffre d’affaires

- Marge

- Quantités vendues

- Nombre de visite/client

- Part de marché

Éléments d’objectifs qualitatif :

- Qualité du reporting

- Image de l’entreprise véhiculée

- Suivi des ventes

- Informations clients

50

Management de l’équipe commerciale

9) La rentabilité de

l’action commerciale

Étapes pour calculer la rentabilité d’une action :

- Définition des charges directes et indirectes

- Calcul de la marge

- Évaluation des résultats de l’action

Charges directes : tout ce qui est directement lié à l’action com-

merciale (ex: fixe et variable du commercial, frais de déplacement)

Charges indirectes : le reste des éléments qui ne sont pas liés

directement à l’action commercial (ex: salaire de la secrétaire,

amortissement du matériel)

Marge brut = Prix de vente - coût de revient des produits vendus

Marge net = Marge brut - coûts commerciaux

Seuil de rentabilité =

Taux de marge sur coût variable =

51

Management de l’équipe commerciale

10) Le travail collaboratif

Travail collaboratif : toutes actions dans le but de partager et

d’échanger au sein de l’entreprise

Outils du travail collaboratif :

- Informatique

- Base de données partagées

- Annuaire des salariés de l’entreprise

- Agenda partagé

- Communication via internet ou intranet

52

Gestion de clientèle

1) Analyse du portefeuille clients

Méthode 20/80

20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’affaires

80 % des clients représentent 20 % du chiffre d’affaires

Méthode ABC

Catégorie A : 20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’af-

faires

Catégorie B : 30% des clients représentent 15 % du chiffre d’affaires

Catégorie C : 50 % des clients représentent 5 % du chiffre d’affaires

53

Gestion de clientèle

2) Analyse du chiffre d’affaires

Le taux de croissance :

Indice :

Calcul de l’indice des prix :

Euros constants :

CA en euros constants de 2013, voici le calcul :

(763/102) x 100 = 748

CA en euros constants de 2014 :

(854/106,08) x 100 = 805

54

Gestion de clientèle

3) La prévision des ventes

Méthode points extrêmes :

y = ax + b

y = le résultat recherché

a = le montant à multiplier par x

x = l’année recherchée (6 ici)

b = une correction à apporter au calcul de prévision

En remplaçant y et x par les coordonnées des deux points ex-

trêmes, on obtient :

Premier point : 80 = a x 1 + b

Dernier point : 408 = a x 5 + b

Pour résoudre cette équation, il suffit de soustraire l’équation du

premier point au dernier point, soit (2)-(1) :

408 – 80 = 5 a + b – (1 a + b)

328 = 4 a

328/4 = a

a = 82

Il reste à trouver b pour pouvoir déterminer le chiffre d’affaires de

l’année 6.

Il suffit de reprendre la première équation:

80 = 1 a + b

80 = 82 + b

80 – 82 = b = -2

Nous pouvons en déduire l’équation de la droite d’ajustement

linéaire :

y = ax + b = 82x + (-2)

Afin de terminer le CA prévisionnel de l’entreprise en 2013, il suffit

de remplacer x par 6.

y = (82 x 6) – 2 = 492 – 2 = 490

Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 490 000 €.

55

Méthode mayer ou double moyenne :

Calcul des coordonnées des points M1 et M2 :

M1 =

x1 = somme des x (années) / nombre de points = 6/3 = 2

y1 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 500/3 =

166,66

M1 = (x1 ; y1) = (2 ; 166,66)

M2 =

x2 = somme des x (années) / nombre de points = 9/2 = 4,5

y2 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 748/2 =

374

M2 = (x2 ; y2) = (4,5 ; 374)

Calcul de l’équation de la droite :

Il suffit de poser l’équation y = ax + b mais en remplaçant les x et

les y par les valeurs de M1 et M2

M1 : y1 = ax1 + b soit 166,66 = 2 a + b

M2 : y2 = ax2 + b soit 374 = 4,5 a + b

Il suffit de soustraire M1 à M2.

M2 – M1 =

374 – 166,66 = 4,5 a – 2 a

207,34 = 2,5 a

207,34 / 2,5 = a

82,94 = a

Trouvons maintenant b :

166,66 = (2 x 82,94) + b

166,66 = 165,88 + b

166,66 – 165,88 = b

0,78 = b

La droite d’ajustement est donc :

y = 82,94x + 0,78

y = (82,94 x 6) + 0,78 = 498,42

Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 498 420 €

56

Méthode des moindres carrés :

X = année - moyenne

Y = CA en millier d’euros - moyenne

a = somme des X x Y / somme des X² = 836/10 = 83,6

b = moyenne du CA – a x moyenne des années = 249,6 – 83,6 x 3

= 249,6 – 250,8 = -1,2

l’équation de la droite est donc :

y = 83,6 x 6 -1,2 = 500,4

Le CA prévisionnel pour 2013 est de 500 400 €.

57

Prévision saisonnière :

Représentation graphique :

Afin de prévoir le chiffre d’affaires trimestriel de 2013, il faut tout

d’abord calculer les indicateurs de saisonnalité à partir des chiffres

d’affaires réalisés auparavant. Ces indicateurs sont des coeffi-

cients saisonniers.

Lorsque le coefficient est :

- égal à 1 : le trimestre est égal au trimestre moyen

- inférieur à 1 : le trimestre souffre d’une baisse par rapport au tri-

mestre moyen

- supérieur à 1 : le trimestre bénéficie d’une hausse par rapport au

trimestre moyen

58

Calcul de l’année moyenne :

502+550+628 = 1680

1680/3 = 560

calcul du trimestre moyen :

560/4 = 140

détermination des coefficients saisonniers :

Trimestre 1 :

(202 + 210 + 230)/3 = 214

214/140 = 1,53

coefficient saisonnier du trimestre 1 = 1,53

Trimestre 2 :

(150 + 170 + 193)/3= 171

171/140 = 1,22

coefficient saisonnier du trimestre 2 = 1,22

Même opération pour le trimestre 3 et 4 où nous obtenons respec-

tivement 0,44 et 0,81.

Chiffre d’affaires prévisionnel par trimestre :

Si le CA prévisionnel de 2013 est de 500 000 €, il suffit de faire le

tableau suivant :

Le CA prévisionnel sera donc de :

- 198 900 € pour le trimestre 1

- 158 600 € pour le trimestre 2

- 57 200 € pour le trimestre 3

- 105 300 € pour le trimestre 4

59

Gestion de clientèle

4) Analyse du bilan

Actif : ce que possède l’entreprise

Passif : ses ressources propres et endettements

Actif immobilisé : biens destinés à rester dans l’entreprise à long

terme

Immobilisations incorporelles : biens immatériels (ex: marque,

licences, brevets)

Immobilisations corporelles : biens matériels (ex: meubles,

machines)

Immobilisations financières : les titres détenu par les investisseurs

Actif circulant : ensemble des biens destinés à rester moins d’un

an dans l’entreprise

Stock : matière première et marchandise

Créances clients : la somme des dettes que les clients doivent à

l’entreprise

60

Disponibilités : ce sont des fonds disponibles rapidement

La colonne « brut » des actifs représente la valeur d’acquisition des

immobilisations.

La colonne « amortissements et provisions » concerne la

dépréciation des biens, stocks et créances clients.

La colonne « net » donne la valeur actuel car elle prend en compte

la dépréciation.

Il suffit de faire : brut – amortissement et prévisions = net

Définitions des intitulés du passif :

- Passif : coût des ressources présentes dans l’actif.

- Capital : les fonds des actionnaires et des associés de

l’entreprise.

- Réserves : bénéfices qui n’ont pas encore été distribués aux

actionnaires et associés.

- Résultat : la somme de l’enrichissement de l’entreprise avant que

les dividendes ne soient distribuées aux actionnaires et associés.

- Dettes : ensemble des emprunts réalisés auprès des banques et

des autres établissements financiers ainsi que les découverts.

Le bilan comptable est un outil difficile à analyser. C’est pourquoi,

nous établirons un bilan fonctionnel qui se veut plus simple et

structuré de façon à pouvoir analyser l’ensemble des informations.

Le bilan fonctionnel se divise en 3 lignes : les investissements à

long terme, les dépenses à court terme puis la trésorerie.

61

Afin de passer d’un bilan comptable à un bilan fonctionnel il est

nécessaire de compresser certaines informations.

Sur l’actif :

- passer la somme des actifs immobilisés en emplois stables

(colonne «brut» du bilan comptable)

- les stocks, en-cours et créances forment l’actif circulant brut

- la trésorerie active représente les disponibilités ainsi que les

valeurs mobilières de placement

Sur le passif :

- réunir les capitaux propres, les dettes financières (moyen et long

terme), les amortissement et provisions pour former les ressources

stables

- les dettes circulantes représentent les dettes d’exploitation + les

autres dettes

- les découverts représentent la trésorerie passive (concours

bancaires)

62

Analyse du bilan fonctionnel :

Le fond de roulement net global (FRNG)

Le FRNG est le surplus des ressources stables par rapport aux

emplois stables. Le FRNG permet de vérifier que l’entreprise à un

bon équilibre financier : les ressources stables doivent

normalement financer les emplois stables.

Ressources stables – Emplois stables = FRNG

Ressources stables = Capitaux propres – dettes financières

Si le FRNG est supérieur à 0 = l’entreprise dispose d’une marge de

sécurité. Le surplus de ressources peut servir à financer les

besoins de financement à court terme également.

Si le FRNG est inférieur à 0 = entreprise qui a des difficultés de

trésorerie. L’entreprise doit financer ses besoins de financement

à long terme avec des ressources à long terme. Si une entreprise

finance ses besoins à long terme avec des ressources circulantes,

elle s’expose à des difficultés de paiement (ex: remboursement de

dettes fournisseurs).

Le besoin en fonds de roulement net global (BFRNG)

Le BFRNG est le besoin de financement émit par l’exploitation de

l’activité.

Il se calcul ainsi :

Actifs circulants (hors disponibilités) – dettes circulantes (hors

passif de trésorerie) = BFRNG

Si le BFRNG est supérieur à 0 = L’entreprise à un besoin de finan-

cement externe.

Si le BFRNG est inférieur à 0 = l’entreprise se finance elle même et

dispose d’un excédent de ressources.

63

exemple :

BFRNG = 231 000 – 149 600 = 81 400 €

L’entreprise est donc en capacité de se fiancer elle même.

La trésorerie nette

La trésorerie nette permet de connaitre le montant des

disponibilités financières à court terme.

Elle se calcule de cette façon :

Trésorerie nette = FRNG – BFRNG

Exemple :

Trésorerie nette = 124 200 – 81 400 = 42 800 €

Afin d’être sûr de nos résultat du FRNG, BFRNG et de la trésorerie

nette, il suffit de calculer une seconde fois la trésorerie mais de

cette façon :

Trésorerie nette = Actifs de trésorerie – Passifs de trésorerie

Les ratios

Afin de faciliter l’analyse du bilan fonctionnel, il est nécessaire de

calculer plusieurs ratios :

64

Solution à apporter

Selon votre analyse du bilan d’une entreprise, vous pouvez appor-

ter plusieurs solutions selon les difficultés rencontrées :

- Ajuster le FRNG en augmentant les ressources stables (ex: cher-

cher de nouveau investisseur) ou en diminuant les emplois stables

(ex: revendre des machines de production);

- Agir sur le BFRNG en réduisant les stocks, en diminuant les

créances des clients ou en augmentant les dettes fournisseurs.

- Faire appel à un organisme financier pour augmenter la trésorerie

et ainsi financer les dettes à courts termes.

65

Gestion de clientèle

5) Les coûts commerciaux

Coûts directs : tous les coûts que l’on peut avoir sur un produit, un

individu et les actions qu’il mène

Exemples : salaires, charges sociales, frais de déplacement, frais

de relation, frais de formation

Coûts indirects : coûts appliqués à plusieurs produits et actions

Exemple : Soutien de l’activité, coût de l’utilisation de matériel (voi-

ture, stand, publicité sur stand), coûts informatiques (ordinateur,

connexion internet), coûts divers (téléphone, frais de bureau)

Coûts variables : charges qui peuvent varier en fonction de l’acti-

vité

Exemples : achat de marchandises et de matières premières, frais

de port, coûts de production, salaires (commissions) et charges

sociales variables en fonction des ventes

Coûts fixes : charges qui ne varient pas en fonction de l’activité de

l’entreprise. Les coûts fixes sont ceux dépendants des

équipements de l’entreprise

Exemples : les loyers, les intérêts des emprunts, les salaires fixes,

les amortissements

66

Gestion de clientèle

6) La rentabilité

Calcul de l’amortissement :

B = coûts d’acquisition HT – valeur résiduelle

L’amortissement en fonction des avantages économiques se

calcule ainsi : A = B x AAA : AGA

A = amortissement annuel

B = base de l’amortissement (coût d’acquisition HT – valeur rési-

duelle)

AAA = avantage annuel attendu

AGA = avantage global attendu

Tableau d’amortissement d’un véhicule amorti à partir du

01/01/2014 qui est repris par le constructeur automobile 8 ans

après l’utilisation pour une valeur de 3 000 € (valeur résiduelle).

67

Calcul du montant de l’amortissement linéaire :

A=Bxt

A = montant de l’amortissement (annuité)

B = base de l’amortissement (coût d’achat HT – valeur résiduelle

estimée)

t = taux

ex: un véhicule est acheté en Novembre 2014 d’une valeur

de 15 000 €. L’entreprise prévois de l’utiliser sur 5 ans et de le

revendre 2 000 € après l’utilisation (valeur résiduelle).

calcul de l’annuité de 2014 =

(15 000 – 2 000) x 0,20 x (59/360) = 426,11€

0,20 = taux d’amortissement par année (5 ans soit 20 % par an)

59 = nombre de jour d’utilisation avant la fin de l’année

360 = nombre de jour dans l’année

Le taux se calcule donc de la façon suivante : t = 100 / n

exemple : l’entreprise prévoit d’amortir le véhicule sur 5 ans donc

t = 100 / 5 = 20 %

exemple de tableau d’amortissement linéaire :

68

Seuil de rentabilité :

Calcul de la marge sur coût variable :

CA HT – Coûts variables = MSCV

Calcul du résultat : MSCV – Charges fixes = Résultat

Le résultat permet d’établir le compte de résultat (ou compte de

résultat par variabilité) qui trie les coûts par catégorie, montant et

pourcentage.

Voici un exemple de compte de résultat différentiel :

Le résultat peut être positif ou négatif. Si’l est positif c’est que

l’entreprise réalise un bénéfice et dans le cas contraire, une perte.

L’analyse du résultat différentiel permet de trouver le taux de

marge sur coût variable.

Calcul du taux de marge sur coût variable : (MSCV / CA ) x 100

Calcul du seuil de rentabilité :

Le seuil de rentabilité est atteint lorsque la MSCV – coûts fixes = 0

Calcul du seuil de rentabilité à partir du compte

de résultat différentiel : Coûts fixes / TMSCV = SR

Calcul de la transformation du SR en SR en quantité (le nombre de

vente pour atteindre le SR) : SR / PVUHT = SR en quantité

exemple : Le SR d’une entreprise est de 350 000 €. Elle commer-

cialise une formation au professionnel d’un montant de 500 € HT.

350 000 / 500 = 700 ventes minimum pour atteindre le seuil de

rentabilité.

69

Gestion de clientèle

Conseils

Entrez un maximum de formules et de tableau dans votre calcula-

trice avant l’épreuve de MGAC.

Vérifiez les piles de votre calculatrice

N’oubliez pas votre règle pour les tableaux

Donnez la provenance de chaques résultats et de chaques don-

nées utilisées

70

1) Le management de l’organisation

Management stratégique : concerne les décisions prise à long

terme

Management opérationnel : concerne les décisions de gestion cou-

rantes

Management par la motivation : A. Maslow définit la pyramide de

motivation ainsi :

La management nominatif : Rensis Likert lui, définit 4 styles de

direction :

- Autoritaire paternaliste

- Autoritaire exploiteur

- Consultatif

- Participatif

43

Management de l’équipe commerciale

2) La distribution

Les 3 canaux de distribution existants :

Distribution intensive : cherche à s’implanter dans un maximum de

point de vente pour distribuer le plus possible de produit

Distribution exclusive : limitation du nombre de point de vente dans

une zone. Cela permet au distributeur de ne pas avoir de concur-

rence dans une zone géographique

Distribution sélective : sélection des points de vente afin de garan-

tir la qualité et l’image de marque du produit

44

Management de l’équipe commerciale

3) Les structures commerciales

Structure par produit :

Structure par zone géographique :

Structure par client :

Structure par réseau :

Structure par projet :

45

Management de l’équipe commerciale

4) Les statuts des commerciaux

Un commercial peut-être :

- Salarié

- VRP (voyageur représentant placier) exclusif ou multicartes

- Agent commercial

- Vendeur à domicile indépendant

46

Management de l’équipe commerciale

5) La taille de l’équipe commerciale

Afin de déterminer la taille optimale de force de vente, il faut faire

ces étapes :

- Calcul du nombre de visite à réaliser par an

- Calcul du nombre de visite réalisable par un vendeur par an

- Calcul de la force de vente optimale

Calcul de la force de vente optimale :

47

Management de l’équipe commerciale

6) Le recrutement

Il y a deux étapes pour établir un recrutement :

- Définition du profil de poste (missions, qualification, expérience)

- Recherche du profil du candidat le plus adapté

Recrutement externe : recherche du candidat auprès des collabo-

rateurs

Recrutement interne :

- Annonces (papiers ou télévisé)

- Cooptation (parrainage)

- Démarchage d’étudiant en fin de formation

- Candidatures spontanées

Lorsque vous devez choisir un candidat en fonction de son CV,

faite un scoring :

48

Management de l’équipe commerciale

7) La rémunération

Avantages de la rémunération fixe pour l’entreprise :

- Prévision des dépenses

- Possiblité de confier d’autres tâches que la vente

Avantages de la rémunération fixe pour le commercial :

- Garantie de salaire

- Prévision de la rémunération

Inconvénients :

- Manque de motivation

- Les vendeurs les plus productifs régressent

Rémunération variable :

- Commission

- Prime

Avantages du variable :

- Motive les commerciaux

- Incite la hausse du CA ou/et des marges

49

Management de l’équipe commerciale

8) Les objectifs commerciaux

Éléments d’objectifs quantitatifs :

- Chiffre d’affaires

- Marge

- Quantités vendues

- Nombre de visite/client

- Part de marché

Éléments d’objectifs qualitatif :

- Qualité du reporting

- Image de l’entreprise véhiculée

- Suivi des ventes

- Informations clients

50

Management de l’équipe commerciale

9) La rentabilité de

l’action commerciale

Étapes pour calculer la rentabilité d’une action :

- Définition des charges directes et indirectes

- Calcul de la marge

- Évaluation des résultats de l’action

Charges directes : tout ce qui est directement lié à l’action com-

merciale (ex: fixe et variable du commercial, frais de déplacement)

Charges indirectes : le reste des éléments qui ne sont pas liés

directement à l’action commercial (ex: salaire de la secrétaire,

amortissement du matériel)

Marge brut = Prix de vente - coût de revient des produits vendus

Marge net = Marge brut - coûts commerciaux

Seuil de rentabilité =

Taux de marge sur coût variable =

51

Management de l’équipe commerciale

10) Le travail collaboratif

Travail collaboratif : toutes actions dans le but de partager et

d’échanger au sein de l’entreprise

Outils du travail collaboratif :

- Informatique

- Base de données partagées

- Annuaire des salariés de l’entreprise

- Agenda partagé

- Communication via internet ou intranet

52

Gestion de clientèle

1) Analyse du portefeuille clients

Méthode 20/80

20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’affaires

80 % des clients représentent 20 % du chiffre d’affaires

Méthode ABC

Catégorie A : 20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’af-

faires

Catégorie B : 30% des clients représentent 15 % du chiffre d’affaires

Catégorie C : 50 % des clients représentent 5 % du chiffre d’affaires

53

Gestion de clientèle

2) Analyse du chiffre d’affaires

Le taux de croissance :

Indice :

Calcul de l’indice des prix :

Euros constants :

CA en euros constants de 2013, voici le calcul :

(763/102) x 100 = 748

CA en euros constants de 2014 :

(854/106,08) x 100 = 805

54

Gestion de clientèle

3) La prévision des ventes

Méthode points extrêmes :

y = ax + b

y = le résultat recherché

a = le montant à multiplier par x

x = l’année recherchée (6 ici)

b = une correction à apporter au calcul de prévision

En remplaçant y et x par les coordonnées des deux points ex-

trêmes, on obtient :

Premier point : 80 = a x 1 + b

Dernier point : 408 = a x 5 + b

Pour résoudre cette équation, il suffit de soustraire l’équation du

premier point au dernier point, soit (2)-(1) :

408 – 80 = 5 a + b – (1 a + b)

328 = 4 a

328/4 = a

a = 82

Il reste à trouver b pour pouvoir déterminer le chiffre d’affaires de

l’année 6.

Il suffit de reprendre la première équation:

80 = 1 a + b

80 = 82 + b

80 – 82 = b = -2

Nous pouvons en déduire l’équation de la droite d’ajustement

linéaire :

y = ax + b = 82x + (-2)

Afin de terminer le CA prévisionnel de l’entreprise en 2013, il suffit

de remplacer x par 6.

y = (82 x 6) – 2 = 492 – 2 = 490

Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 490 000 €.

55

Méthode mayer ou double moyenne :

Calcul des coordonnées des points M1 et M2 :

M1 =

x1 = somme des x (années) / nombre de points = 6/3 = 2

y1 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 500/3 =

166,66

M1 = (x1 ; y1) = (2 ; 166,66)

M2 =

x2 = somme des x (années) / nombre de points = 9/2 = 4,5

y2 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 748/2 =

374

M2 = (x2 ; y2) = (4,5 ; 374)

Calcul de l’équation de la droite :

Il suffit de poser l’équation y = ax + b mais en remplaçant les x et

les y par les valeurs de M1 et M2

M1 : y1 = ax1 + b soit 166,66 = 2 a + b

M2 : y2 = ax2 + b soit 374 = 4,5 a + b

Il suffit de soustraire M1 à M2.

M2 – M1 =

374 – 166,66 = 4,5 a – 2 a

207,34 = 2,5 a

207,34 / 2,5 = a

82,94 = a

Trouvons maintenant b :

166,66 = (2 x 82,94) + b

166,66 = 165,88 + b

166,66 – 165,88 = b

0,78 = b

La droite d’ajustement est donc :

y = 82,94x + 0,78

y = (82,94 x 6) + 0,78 = 498,42

Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 498 420 €

56

Méthode des moindres carrés :

X = année - moyenne

Y = CA en millier d’euros - moyenne

a = somme des X x Y / somme des X² = 836/10 = 83,6

b = moyenne du CA – a x moyenne des années = 249,6 – 83,6 x 3

= 249,6 – 250,8 = -1,2

l’équation de la droite est donc :

y = 83,6 x 6 -1,2 = 500,4

Le CA prévisionnel pour 2013 est de 500 400 €.

57

Prévision saisonnière :

Représentation graphique :

Afin de prévoir le chiffre d’affaires trimestriel de 2013, il faut tout

d’abord calculer les indicateurs de saisonnalité à partir des chiffres

d’affaires réalisés auparavant. Ces indicateurs sont des coeffi-

cients saisonniers.

Lorsque le coefficient est :

- égal à 1 : le trimestre est égal au trimestre moyen

- inférieur à 1 : le trimestre souffre d’une baisse par rapport au tri-

mestre moyen

- supérieur à 1 : le trimestre bénéficie d’une hausse par rapport au

trimestre moyen

58

Calcul de l’année moyenne :

502+550+628 = 1680

1680/3 = 560

calcul du trimestre moyen :

560/4 = 140

détermination des coefficients saisonniers :

Trimestre 1 :

(202 + 210 + 230)/3 = 214

214/140 = 1,53

coefficient saisonnier du trimestre 1 = 1,53

Trimestre 2 :

(150 + 170 + 193)/3= 171

171/140 = 1,22

coefficient saisonnier du trimestre 2 = 1,22

Même opération pour le trimestre 3 et 4 où nous obtenons respec-

tivement 0,44 et 0,81.

Chiffre d’affaires prévisionnel par trimestre :

Si le CA prévisionnel de 2013 est de 500 000 €, il suffit de faire le

tableau suivant :

Le CA prévisionnel sera donc de :

- 198 900 € pour le trimestre 1

- 158 600 € pour le trimestre 2

- 57 200 € pour le trimestre 3

- 105 300 € pour le trimestre 4

59

Gestion de clientèle

4) Analyse du bilan

Actif : ce que possède l’entreprise

Passif : ses ressources propres et endettements

Actif immobilisé : biens destinés à rester dans l’entreprise à long

terme

Immobilisations incorporelles : biens immatériels (ex: marque,

licences, brevets)

Immobilisations corporelles : biens matériels (ex: meubles,

machines)

Immobilisations financières : les titres détenu par les investisseurs

Actif circulant : ensemble des biens destinés à rester moins d’un

an dans l’entreprise

Stock : matière première et marchandise

Créances clients : la somme des dettes que les clients doivent à

l’entreprise

60

Disponibilités : ce sont des fonds disponibles rapidement

La colonne « brut » des actifs représente la valeur d’acquisition des

immobilisations.

La colonne « amortissements et provisions » concerne la

dépréciation des biens, stocks et créances clients.

La colonne « net » donne la valeur actuel car elle prend en compte

la dépréciation.

Il suffit de faire : brut – amortissement et prévisions = net

Définitions des intitulés du passif :

- Passif : coût des ressources présentes dans l’actif.

- Capital : les fonds des actionnaires et des associés de

l’entreprise.

- Réserves : bénéfices qui n’ont pas encore été distribués aux

actionnaires et associés.

- Résultat : la somme de l’enrichissement de l’entreprise avant que

les dividendes ne soient distribuées aux actionnaires et associés.

- Dettes : ensemble des emprunts réalisés auprès des banques et

des autres établissements financiers ainsi que les découverts.

Le bilan comptable est un outil difficile à analyser. C’est pourquoi,

nous établirons un bilan fonctionnel qui se veut plus simple et

structuré de façon à pouvoir analyser l’ensemble des informations.

Le bilan fonctionnel se divise en 3 lignes : les investissements à

long terme, les dépenses à court terme puis la trésorerie.

61

Afin de passer d’un bilan comptable à un bilan fonctionnel il est

nécessaire de compresser certaines informations.

Sur l’actif :

- passer la somme des actifs immobilisés en emplois stables

(colonne «brut» du bilan comptable)

- les stocks, en-cours et créances forment l’actif circulant brut

- la trésorerie active représente les disponibilités ainsi que les

valeurs mobilières de placement

Sur le passif :

- réunir les capitaux propres, les dettes financières (moyen et long

terme), les amortissement et provisions pour former les ressources

stables

- les dettes circulantes représentent les dettes d’exploitation + les

autres dettes

- les découverts représentent la trésorerie passive (concours

bancaires)

62

Analyse du bilan fonctionnel :

Le fond de roulement net global (FRNG)

Le FRNG est le surplus des ressources stables par rapport aux

emplois stables. Le FRNG permet de vérifier que l’entreprise à un

bon équilibre financier : les ressources stables doivent

normalement financer les emplois stables.

Ressources stables – Emplois stables = FRNG

Ressources stables = Capitaux propres – dettes financières

Si le FRNG est supérieur à 0 = l’entreprise dispose d’une marge de

sécurité. Le surplus de ressources peut servir à financer les

besoins de financement à court terme également.

Si le FRNG est inférieur à 0 = entreprise qui a des difficultés de

trésorerie. L’entreprise doit financer ses besoins de financement

à long terme avec des ressources à long terme. Si une entreprise

finance ses besoins à long terme avec des ressources circulantes,

elle s’expose à des difficultés de paiement (ex: remboursement de

dettes fournisseurs).

Le besoin en fonds de roulement net global (BFRNG)

Le BFRNG est le besoin de financement émit par l’exploitation de

l’activité.

Il se calcul ainsi :

Actifs circulants (hors disponibilités) – dettes circulantes (hors

passif de trésorerie) = BFRNG

Si le BFRNG est supérieur à 0 = L’entreprise à un besoin de finan-

cement externe.

Si le BFRNG est inférieur à 0 = l’entreprise se finance elle même et

dispose d’un excédent de ressources.

63

exemple :

BFRNG = 231 000 – 149 600 = 81 400 €

L’entreprise est donc en capacité de se fiancer elle même.

La trésorerie nette

La trésorerie nette permet de connaitre le montant des

disponibilités financières à court terme.

Elle se calcule de cette façon :

Trésorerie nette = FRNG – BFRNG

Exemple :

Trésorerie nette = 124 200 – 81 400 = 42 800 €

Afin d’être sûr de nos résultat du FRNG, BFRNG et de la trésorerie

nette, il suffit de calculer une seconde fois la trésorerie mais de

cette façon :

Trésorerie nette = Actifs de trésorerie – Passifs de trésorerie

Les ratios

Afin de faciliter l’analyse du bilan fonctionnel, il est nécessaire de

calculer plusieurs ratios :

64

Solution à apporter

Selon votre analyse du bilan d’une entreprise, vous pouvez appor-

ter plusieurs solutions selon les difficultés rencontrées :

- Ajuster le FRNG en augmentant les ressources stables (ex: cher-

cher de nouveau investisseur) ou en diminuant les emplois stables

(ex: revendre des machines de production);

- Agir sur le BFRNG en réduisant les stocks, en diminuant les

créances des clients ou en augmentant les dettes fournisseurs.

- Faire appel à un organisme financier pour augmenter la trésorerie

et ainsi financer les dettes à courts termes.

65

Gestion de clientèle

5) Les coûts commerciaux

Coûts directs : tous les coûts que l’on peut avoir sur un produit, un

individu et les actions qu’il mène

Exemples : salaires, charges sociales, frais de déplacement, frais

de relation, frais de formation

Coûts indirects : coûts appliqués à plusieurs produits et actions

Exemple : Soutien de l’activité, coût de l’utilisation de matériel (voi-

ture, stand, publicité sur stand), coûts informatiques (ordinateur,

connexion internet), coûts divers (téléphone, frais de bureau)

Coûts variables : charges qui peuvent varier en fonction de l’acti-

vité

Exemples : achat de marchandises et de matières premières, frais

de port, coûts de production, salaires (commissions) et charges

sociales variables en fonction des ventes

Coûts fixes : charges qui ne varient pas en fonction de l’activité de

l’entreprise. Les coûts fixes sont ceux dépendants des

équipements de l’entreprise

Exemples : les loyers, les intérêts des emprunts, les salaires fixes,

les amortissements

66

Gestion de clientèle

6) La rentabilité

Calcul de l’amortissement :

B = coûts d’acquisition HT – valeur résiduelle

L’amortissement en fonction des avantages économiques se

calcule ainsi : A = B x AAA : AGA

A = amortissement annuel

B = base de l’amortissement (coût d’acquisition HT – valeur rési-

duelle)

AAA = avantage annuel attendu

AGA = avantage global attendu

Tableau d’amortissement d’un véhicule amorti à partir du

01/01/2014 qui est repris par le constructeur automobile 8 ans

après l’utilisation pour une valeur de 3 000 € (valeur résiduelle).

67

Calcul du montant de l’amortissement linéaire :

A=Bxt

A = montant de l’amortissement (annuité)

B = base de l’amortissement (coût d’achat HT – valeur résiduelle

estimée)

t = taux

ex: un véhicule est acheté en Novembre 2014 d’une valeur

de 15 000 €. L’entreprise prévois de l’utiliser sur 5 ans et de le

revendre 2 000 € après l’utilisation (valeur résiduelle).

calcul de l’annuité de 2014 =

(15 000 – 2 000) x 0,20 x (59/360) = 426,11€

0,20 = taux d’amortissement par année (5 ans soit 20 % par an)

59 = nombre de jour d’utilisation avant la fin de l’année

360 = nombre de jour dans l’année

Le taux se calcule donc de la façon suivante : t = 100 / n

exemple : l’entreprise prévoit d’amortir le véhicule sur 5 ans donc

t = 100 / 5 = 20 %

exemple de tableau d’amortissement linéaire :

68

Seuil de rentabilité :

Calcul de la marge sur coût variable :

CA HT – Coûts variables = MSCV

Calcul du résultat : MSCV – Charges fixes = Résultat

Le résultat permet d’établir le compte de résultat (ou compte de

résultat par variabilité) qui trie les coûts par catégorie, montant et

pourcentage.

Voici un exemple de compte de résultat différentiel :

Le résultat peut être positif ou négatif. Si’l est positif c’est que

l’entreprise réalise un bénéfice et dans le cas contraire, une perte.

L’analyse du résultat différentiel permet de trouver le taux de

marge sur coût variable.

Calcul du taux de marge sur coût variable : (MSCV / CA ) x 100

Calcul du seuil de rentabilité :

Le seuil de rentabilité est atteint lorsque la MSCV – coûts fixes = 0

Calcul du seuil de rentabilité à partir du compte

de résultat différentiel : Coûts fixes / TMSCV = SR

Calcul de la transformation du SR en SR en quantité (le nombre de

vente pour atteindre le SR) : SR / PVUHT = SR en quantité

exemple : Le SR d’une entreprise est de 350 000 €. Elle commer-

cialise une formation au professionnel d’un montant de 500 € HT.

350 000 / 500 = 700 ventes minimum pour atteindre le seuil de

rentabilité.

69

Gestion de clientèle

Conseils

Entrez un maximum de formules et de tableau dans votre calcula-

trice avant l’épreuve de MGAC.

Vérifiez les piles de votre calculatrice

N’oubliez pas votre règle pour les tableaux

Donnez la provenance de chaques résultats et de chaques don-

nées utilisées

70